|

從7日開始,北京再度陷入了“霧霾模式”,伴隨而來的是首個(gè)重污染紅色預(yù)警的啟動(dòng)。現(xiàn)在正值供暖季節(jié),全市燃煤、天然氣供暖鍋爐排放大量污染物,直接或間接轉(zhuǎn)換成了近年來我們所熟悉而又厭惡的細(xì)顆粒物PM2.5。根據(jù)之前的追根溯源,燃煤排放貢獻(xiàn)了北京近1/4的PM2.5,如果能把這部分PM2.5“解決”掉,無疑對(duì)“北京藍(lán)”意義重大。

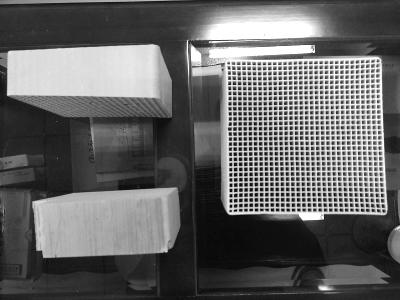

記者從北京工業(yè)大學(xué)了解到,該校環(huán)境與能源工程學(xué)院何洪、李堅(jiān)兩位教授帶領(lǐng)科研團(tuán)隊(duì)潛心研究多年,研發(fā)出了整體蜂窩型低溫SCR脫硝催化劑,能夠大幅削減燃煤、燃?xì)忮仩t的氮氧化物排放量,有效阻止氮氧化物轉(zhuǎn)化為PM2.5。一塊塊蜂窩型催化劑材料拼裝在一起,等于給鍋爐戴上了一個(gè)防PM2.5的“口罩”。

不同領(lǐng)域?qū)<衣?lián)手干“副業(yè)”

1998年,北京一共遭遇76個(gè)煙霧日,不利于大氣污染物擴(kuò)散的穩(wěn)定類型天氣出現(xiàn)頻率高達(dá)40.4%,氮氧化物比上一年升高14%。為應(yīng)對(duì)嚴(yán)峻的大氣污染形勢(shì),當(dāng)年底北京市政府采取了控制煤煙型污染、機(jī)動(dòng)車排氣污染和揚(yáng)塵污染18項(xiàng)緊急措施。

就在這一年秋天,何洪正式來到北京工業(yè)大學(xué),從事催化化學(xué)領(lǐng)域的教學(xué)和研究。“作為土生土長的北京人,我太了解北京的空氣質(zhì)量是如何轉(zhuǎn)差的了,經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展伴隨著一根根煙囪拔地而起,處理不凈的二氧化硫、氮氧化物等污染物直接排放進(jìn)入大氣。”何洪說,1993年到1996年他在香港浸會(huì)大學(xué)攻讀博士學(xué)位時(shí)就知道西方國家對(duì)氮氧化物排放的控制一直非常嚴(yán)格,通過一系列技術(shù)將氮氧化物凈化,這個(gè)過程被稱為“脫硝”,但環(huán)顧內(nèi)地,“脫硝”工藝近幾年才剛剛開始。

何洪告訴記者,使用傳統(tǒng)蜂窩材料催化劑控制氮氧化物,發(fā)達(dá)國家普遍應(yīng)用。但是它有一個(gè)缺點(diǎn),當(dāng)排煙溫度低于300℃時(shí),催化效果幾乎為零。“這在燃煤電廠應(yīng)用沒問題,但中國有大量的供暖鍋爐和工業(yè)鍋(窯)爐,排煙溫度大多低于300℃,如此一來,非電力行業(yè)的鍋爐、窯爐或工業(yè)過程的氮氧化物排放控制是我們面臨的巨大挑戰(zhàn)。”

何洪教授和大氣污染控制工程專家李堅(jiān)教授一起認(rèn)真討論了這個(gè)問題,他們意識(shí)到在這一領(lǐng)域大有可為,兩人一拍即合,決定攻關(guān)低溫催化劑材料。如今距離兩人的“合謀”已經(jīng)過去11年,何洪說,現(xiàn)在回頭看,他們的合作是天意,“這事兒要做成,必須得兩個(gè)人來,我做催化、做材料,他做除塵、做工程技術(shù),別人說我們是"合理(何李)組合",專干清理煙囪的副業(yè)。”何洪笑道。

對(duì)著化學(xué)元素周期表找材料

2004年,兩人帶著科研團(tuán)隊(duì)開始做基礎(chǔ)配方。相比別的科研項(xiàng)目立項(xiàng)、審批、答辯、評(píng)獎(jiǎng),一步步“光明正大”,何洪和李堅(jiān)的項(xiàng)目在最初的幾年完全屬于“暗箱操作”。沒有任何立項(xiàng),沒有研究終點(diǎn),也沒有科研經(jīng)費(fèi),甚至連學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)都不知道。“我們就想努力嘗試,看能做出最低多少溫度的催化劑材料。”李堅(jiān)說,當(dāng)時(shí)他倆都想好了,一旦成功,就直接把實(shí)驗(yàn)室成果做到能應(yīng)用的工業(yè)化產(chǎn)品,“實(shí)打?qū)崄恚慌ㄟ吙蒲小?rdquo;

兩人分工明確,何洪帶領(lǐng)學(xué)生負(fù)責(zé)催化劑材料的研究、制備,李堅(jiān)帶領(lǐng)學(xué)生負(fù)責(zé)催化劑模塊的成型制作及其工程應(yīng)用。尋找合適的低溫催化劑材料,并不是一件容易的事。何洪說,他們對(duì)著元素周期表,鈉、鎂、鋁、鐵、鋅、銅……一樣樣找來,不斷比對(duì)、試驗(yàn),除了少數(shù)幾種放射性元素外,嘗試了幾乎所有元素周期表的元素。

“那時(shí)候我們有各自的研究課題,教學(xué)、研究的任務(wù)也很重,但都悄悄地把這項(xiàng)研究堅(jiān)持了下來。”何洪說,自己的實(shí)驗(yàn)室在五樓,李堅(jiān)的實(shí)驗(yàn)室在一樓,每天兩人就樓上樓下串著跑,“這在當(dāng)時(shí)可減肥了。”他笑道。

這么大的項(xiàng)目,又涉及到具體產(chǎn)品制備,沒有經(jīng)費(fèi)難以想象。何洪坦言,當(dāng)時(shí)做研究只能節(jié)約再節(jié)約,真不行了兩人就從其他科研項(xiàng)目中“蹭”有富余的經(jīng)費(fèi)接濟(jì)一下,或者用一些其他項(xiàng)目剩下來的設(shè)備。“雖然現(xiàn)在看來這非常不規(guī)范,但在當(dāng)時(shí)的確是不得已的辦法。”何洪說。

2008年,兩組團(tuán)隊(duì)的研究取得突破性進(jìn)展,一種名叫釩鉬鈦的材料大大提高了蜂窩催化劑的低溫適應(yīng)性。“實(shí)驗(yàn)室里,這種材料在160℃都能保證催化效果。開始,我們都難以相信,用了很長時(shí)間進(jìn)行反復(fù)驗(yàn)證。”何洪說。

污染物被還原為氮?dú)夂退?/strong>

材料研發(fā)取得重大突破,但距離產(chǎn)品依然遙遠(yuǎn)。李堅(jiān)告訴記者,實(shí)驗(yàn)室出來的是催化劑材料的粉體,需要通過擠出、成形等多道工藝才能變成最終的產(chǎn)品,這其中的加工技術(shù)對(duì)于保證材料的最終效果至關(guān)重要。

功夫不負(fù)有心人,他們?cè)谔旖蛭淝逭业搅艘患移髽I(yè)做工業(yè)實(shí)驗(yàn),然后在山東淄博找到了愿意加工催化劑材料的工廠。于是幾乎每周,兩人都得從北京趕赴山東,“那時(shí)候去淄博的鐵路遠(yuǎn)沒有現(xiàn)在方便,只能開車過去。”何洪說,經(jīng)過不懈努力,他們加工出了30孔、40孔等規(guī)格的催化劑材料,“40孔材料因?yàn)榧庸るy度很大,在國際上非常罕見,它對(duì)于凈化天然氣鍋爐排放氮氧化物具有更好的效果,適合北京等大城市的污染減排。”

日前記者在北京工業(yè)大學(xué)的一棟實(shí)驗(yàn)樓里見到了這兩種催化劑材料的樣品。粗一看,它們就是長方體,只是在中間密密麻麻分布著小孔,“長方體橫截面邊長為15厘米,40孔意味著這個(gè)橫截面有40個(gè)小孔,這段材料有40條煙氣通道。”李堅(jiān)解釋道,從鍋爐里排放的二氧化氮、一氧化氮等污染氣體加氨后通過這些催化劑材料,會(huì)發(fā)生還原反應(yīng),變成氮?dú)夂退?ldquo;氮?dú)馐堑厍虼髿庾钪饕某煞郑退粯訉?duì)生物有益無害。”李堅(jiān)說。

在李堅(jiān)的實(shí)驗(yàn)室里,記者目睹了這種蜂窩材料發(fā)揮神奇的作用。煙氣通過材料后,氮氧化物的濃度被神奇地降到了6.83毫克/立方米,“遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于北京現(xiàn)在對(duì)于鍋爐排放氮氧化物的標(biāo)準(zhǔn)限值。”李堅(jiān)說。

有望助力北京熱電企業(yè)減排

有了好的技術(shù)和產(chǎn)品,自然要推向市場(chǎng),這是何洪、李堅(jiān)最初的目標(biāo)。這項(xiàng)技術(shù)通過北京的一家科技有限公司實(shí)現(xiàn)了成果轉(zhuǎn)化,但在推廣之初卻遇到了不少困難。“大家用慣了國外的產(chǎn)品,不信任我們的技術(shù)。”何洪說,有一次他帶著材料去湖北武漢的一家企業(yè),廠方以為他就是一位供銷員,草草打發(fā),“連杯水都沒給喝。”何洪說,但后來隨著他們的產(chǎn)品被行業(yè)所熟知,再去企業(yè)時(shí)連當(dāng)?shù)丨h(huán)保局領(lǐng)導(dǎo)都會(huì)全程陪同,希望能用上這項(xiàng)新技術(shù)。

李堅(jiān)告訴記者,整體蜂窩型低溫SCR脫硝催化劑有著廣泛的應(yīng)用前景。一臺(tái)20蒸噸的燃煤鍋爐,只需要10立方米的催化劑材料進(jìn)行組合后裝進(jìn)脫硝反應(yīng)器里,就能有效凈化氮氧化物。這種催化劑材料已經(jīng)在北京多個(gè)供暖小區(qū)投入使用,他們還在和承擔(dān)重要供電使命的京西南熱電中心洽談,最先進(jìn)的催化劑材料有望在北京最環(huán)保、最先進(jìn)的熱電中心投入使用。

在推廣應(yīng)用的過程中,他們的產(chǎn)品也遇到了“劣幣驅(qū)逐良幣”的困難。一些國內(nèi)的廠商推出號(hào)稱也能實(shí)現(xiàn)脫硝功能的催化劑材料,以極低的價(jià)格攪動(dòng)市場(chǎng),“他們每立方米才1萬元,這根本不可能,成本都不夠。除非添加了不明材料,但這對(duì)實(shí)際減少排放毫無意義。”何洪說,他們未來也會(huì)進(jìn)一步加大技術(shù)攻關(guān),降低材料成本,同時(shí)也希望有關(guān)部門能加大監(jiān)管,“這也是對(duì)我們科研積極性的保護(hù)”

|